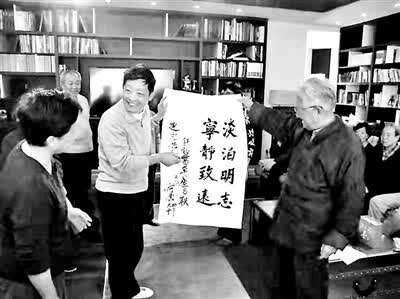

何康(右)在90岁生日时,题词表达对儿子的教诲

虽老犹健,88岁的何康登上黄山

周总理题词“儋州立业,宝岛生根”

为了突破冷战对苏联的封锁,1950年11月21日,斯大林亲自致电毛泽东,希望中国帮助从南洋购买橡胶。随后斯大林在1951至1952年与毛泽东的多封往来电报中,商讨在中国华南地区种植橡胶,这成为苏联向中国提出的几乎是唯一的经济支持要求。

毛泽东和党中央高度重视,请陈云主抓这项工作。为了开辟中国的橡胶事业,也便于和苏联专家打交道,需要挑选一个有专业文化,又有政治资历的年轻干部主持具体工作。时任华东军政委员会农林部副部长的爸爸被选调到北京,担任新成立的林业部特种林业司的司长,时年29岁。由此,他人生的最好年华都奉献给了中国的热带作物事业。

随着中苏关系转冷,1956年开始缩减橡胶种植规模,中央橡胶统筹机构热林司也由林业部转至农业部,1957年又转到农垦部。面对机构的调整,爸爸可以有多项选择,科学院以至外交部门都欢迎他去。但爸爸认为自己一直在中央部门,高高在上,缺乏基层的锻炼,他给妈妈的信中提到总感到时间流逝,“一事无成”,他渴望着到基层去干一番事业。

他主动选择了离开北京相对平静安逸的生活,南下广州,担任了华南热带作物研究所所长和党委书记。其实,在1952至1956年的四年里,爸爸跑遍了中国种植橡胶的宜林地,做了大量的考察、协调、规划的工作,长年不在北京,我跟他一起生活的时间还不如与爷爷、外公的时间多。我1957年夏天也随着他来到了广州,而妈妈正在北京市委党校学习,一家人分成京穗两地而居。

为了贯彻王震部长把研究所搬到生产第一线的指示,爸爸坚决执行,因为这符合了他沉到基层、干番事业的愿望。但是所内相当大一部分研究人员认为搬到海南儋县,既不具备进行科研的条件,还不利于与外界的沟通,更不要说家庭的吃住与孩子的教育问题了。为了说服大家,必须身先士卒。那时爸爸给妈妈的信都是劝她早日南下,不必顾虑太多,困难总是可以解决的。

记得1958年的暑假期间,我们全家搬到了海南儋县。落脚的联昌试验站总共也就二十间砖房,爸妈分得一间十几平方米住房,而我、弟弟和保姆兆兰阿姨只能住在茅草房。没想脚跟还没落稳,就遇到了台风。那个夜晚,飓风刮得茅草房顶一掀一掀的,上下起伏,吓得我们赶快跑到爸妈的砖房里躲避。我跑出去找爸爸,看到在电闪雷劈、狂风暴雨之中,有个黑乎乎的身影,挥着手电,大声叫喊,爸爸正在指挥抗风救灾。一时间,爸爸的形象就在我心中矗立起来了,至今仍难以忘怀。第二天清晨,台风已过,看到我们住的茅草房已被刮塌。这成为我在海南两院创始阶段上的第一课。

由妈妈收存的旧书信,爸爸在装信的大纸袋上写的《两地书》,记载着那段激情燃烧的岁月。信中有爸妈当年的思想交流,充满了那个时代的痕迹,慷慨激昂、豪情满怀,彰显了到群众中去改造自己、献身热作事业的决心。爸爸写道:“我常在想,通过艰苦的斗争搞好一个事业,对人民有所贡献,在群众中生根,这是最大的愉快。我们都还年轻,下个10年20年工夫,什么搞不透?我有信心依靠群众,创立新型的热带作物科学体系,这是我国应担负起的任务,总有一天我们会看到热带国家的解放,那时世界热带作物更有飞跃的发展。”

就在当年苏东坡的流放地,从草棚上马,愣是办起了后来非常著名的“热作两院”,创立了“一统四包三结合”新型的科研、教学、推广、生产服务体系,在“文革”爆发前已成为全国教学、科研的一个典型。

1960年2月,在雏形初现时,周恩来总理来两院视察,结束后专程要到我们家中看一看。那是一套两室的简朴住房,没有几件家具,然而正值春节期间,与家家户户一样,大门上贴有爸爸写的春联“儋州落户,宝岛生根”。总理看后说,应该立业,才能生根呐。总理并说,你们的父母都是我的旧交,老朋友了,你们一定代我向他们问好。总理看到新人念及旧情,让爸爸妈妈感到温暖与激励,更加坚定了为中国热作事业奉献一生的决心。随后他的题词“儋州立业,宝岛生根”,成为了两院的院训。

经过20年的努力,中国橡胶与热作事业取得了巨大进展。1982年“橡胶树在北纬18-24度大面积种植技术”获得国家发明一等奖。

两岸三地农业领导人历史性的会面

1991年11月,妈妈陪爸爸到香港与台湾“农业复兴委员会”主任李崇道会面,他们曾是同宿舍睡在上下铺的室友,又都是当年的优秀学生。李崇道的弟弟是美籍华裔诺贝尔奖获得者李政道,由他牵线,台海两岸的农业机构领导人在香港首次会面。他们的另一位同学黄成达任香港渔农署署长,而他们的老师,广西大学校长马君武的儿子、台湾著名的农学家马保之教授也来到香港,见证了两岸三地的农业领导人历史性的会面。

我曾读到1990年5月29日《中国青年报》上的一篇短报道《农业部长和青年》:“部机关的一个集体婚礼正在进行。瞧,何康部长偕夫人缪希霞——农业部的一位离休干部来了。大家呼喊:‘请何部长和缪大姐来个节目!’何康当仁不让,拉起缪大姐一曲京剧对唱,把参加集体婚礼的人逗得不亦乐乎。轮到何康讲话了,他说新郎新娘要互敬互爱,一边说一边拉过缪大姐,说:‘你看,我们结婚四十五年没吵过一次嘴,你们要向我们学习。’”爸爸说的是真心话。妈妈与爸爸从同窗同学、到同心同志,对爸爸的爱伴随着她走完了人生。在妈妈生命的最后日子里,这种爱越发显示出它的纯洁、无私和奉献。

1992年春节前,妈妈希望出院与家人一起过节,医生警告可不能再感冒了,否则会有生命危险,因为她自幼患哮喘病,在海南20年艰苦的环境与不适的气候,大大损害了她的健康,心肺功能差到仅能维持生命。没想到春节过后,爸爸的眼睛突然出现了问题,查出是颅咽管瘤压迫了视神经,必须及时动手术。妈妈急坏了,她完全不顾医生不能再感冒的警告,冒着初春的寒风,天天跑医院陪爸,找大夫会诊,研究治疗方案。最后爸爸转到海军总院,采用新技术手术。爸爸很快出了院。但是妈妈不幸再次被感冒击倒,住进北京医院,正如医生所言,这次感冒真让她走到了生命的尽头。

由美国赶回北京的我,陪伴了妈妈最后的时光。妈妈于5月27日去世,没能度过73岁这一关。

不忘妈妈的嘱托,让爱延续

但是,妈妈对爸爸的爱并没有随她的去世而终止。这次感冒入院,妈妈完全知道将危及生命,来日无多。于是趁清醒的时候分别向弟弟何巍、儿媳王苗留下最后的嘱托。她说:爸爸是非常重感情的人,我去世后,他不会再找别人。但是有一个人,爸爸可能会接受,那就是他们大学的同学郁隽民。郁隽民是烈士郁华大法官的女儿,郁达夫的侄女。1944年湘桂大撤退时,爸爸与她一起逃难,扒火车,坐在车顶上,搭木炭燃料的汽车从柳州辗转贵阳到重庆,直到把郁隽民平安送到重庆她姐姐郁风和姐夫黄苗子处。他们有患难与共的经历,爸爸对郁同学的印象很好。这让我想到了“千里送京娘”的故事。

为了妈妈的嘱托,我和王苗开始了寻找郁阿姨的征程。我们打听到郁阿姨从《》社退休后去了美国,于是通过原《》主编冯锡良拿到传真地址,由王苗先后发了两封信去联络,均未得回音。

妈妈去世半年后,许多热心人和朋友开始为爸爸张罗新老伴。我们试探过爸爸,如妈妈所料,他完全没有兴趣。我记得妈妈去世时,爸爸悲痛极了,我看到爸爸亲吻妈妈额头时是那样的深情,在家中陈设的灵堂里,爸爸一个人一边凝视妈妈遗像一边落泪的情景。面对爸爸精神低迷的状况,王苗将妈妈最后的嘱托告诉了爸,并说我们正在努力地找郁阿姨。爸爸听后大哭,一边哭一边叫着妈妈的名字:“希霞,希霞,你对我真是太好了!”

终于在1993年春夏之交,我们得到消息,郁阿姨要从美国回来了。她到京第二天晚上,我和王苗就迫不及待地找上门去。当告诉她我是何康的儿子,郁阿姨很吃惊,我们一一叙说了妈妈最后的嘱托,并如实说明了爸爸目前的身体状况。她听后很感动,答应考虑。这之后,爸爸与郁阿姨相伴了二十六年。

2019年8月郁阿姨病逝,我写了幅挽联:“少时同窗千里京娘留佳话,老来相伴廿载满堂红夕阳”。在送别会上,我说到了妈妈的嘱托,感谢郁阿姨的相伴,让爸爸在家庭、子女的温暖中度过了幸福的晚年。

此刻,我心中更加怀念亲爱的妈妈。是你让爱延续,让你最爱的人能健康、愉快、安享晚年。爸爸一刻也没忘记你,90岁生日时,我们在刚刚落成的禾苗居里为他祝寿,他即兴作词并写成巨幅挂在卧室里。这首《浣溪沙》最后两句是“朝阳夕霞,康乐兴旺人家”,将妈妈缪希霞和爸爸何康的名字镶在词中,霞康朝夕相伴,永远是幸福一家。供图/何迪